Max von Pettenkofer, Mediziner (Geburtstag 03.12.1818). WDR Zeitzeichen. 03.12.2018. 14:57 Min.. Verfügbar bis 30.11.2098. WDR 5.

Hygiene

Max von Pettenkofer – Hygiene für München

Um 1850 waren die hygienischen Verhältnisse in München katastrophal. Überall wurde Gülle gelagert oder entsorgt, es gab immer wieder Seuchen. Der Mediziner Max von Pettenkofer (1818-1901) setzte Abwasserkanäle und eine Trinkwasserversorgung durch.

Von Bärbel Heidenreich und Laura Niebling

Stadt ohne Kanalisation

Münchens Problem damals: Die Stadt ist einfach zu jung. Andere deutsche Städte entstanden schon zur Römerzeit und besitzen deshalb im 19. Jahrhundert wenigstens öffentliche Toiletten und Wasserleitungen.

Nicht so München: Sein Name taucht zum ersten Mal 1158 in den Geschichtsbüchern auf. Die Stadt ist im Mittelalter nahe eines Klosters entstanden. Im 19. Jahrhundert stehen die teuren Gebäude Münchens im Kontrast zum Gestank und Dreck in den Straßen.

Pettenkofer selbst ist kein gebürtiger Münchner: Er ist am 3. Dezember 1818 in Lichtenheim an der Donau geboren, als Sohn eines Bauern. Durch einen einflussreichen Verwandten, den königlichen Hofapotheker Franz Pettenkofer, bekommt Max in München eine umfassende Bildung.

Er studiert unter anderem Pharmazie, Chemie und Medizin und promoviert in Chirurgie, zusätzlich approbiert er als Apotheker. 1847 wird er Professor für medizinische Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Im Juli 1854 wird Pettenkofer um Hilfe gebeten. Die "Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung" in München soll ein großes Event werden. Stattdessen gerät sie zum Desaster, als Aussteller und Besucher an der Cholera erkranken. Pettenkofer begibt sich auf die Spur der Krankheit und steht bald vor einem scheinbar unlösbaren Problem.

Pettenkofer ist eng mit der Ludwig-Maximilians-Universität verbunden

Hygiene als Wissenschaft

Max Pettenkofer treibt besonders die Frage an: Wie leben die Menschen in der Stadt, so dass daraus ein Brutherd für die Cholera werden kann? In München gibt es kein fließendes Trinkwasser, Abfall und Abwasser werden auf die Straße geschüttet, Fäkalien werden an großen Plätzen gesammelt und von den Bauern der Umgebung auf deren Felder transportiert.

Pettenkofer erkennt: Die Stadt muss sauberer werden. Er macht aus der Hygiene eine Wissenschaft, erforscht die Lebensumstände der Menschen und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verbesserung dieser Umstände Aufgabe der Stadt ist.

Im Jahr 1865 errichtet er, inzwischen als Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität, ein Institut für Hygiene und wird dessen erster Professor. Außerdem kämpft er öffentlich für eine zentrale städtische Kanalisierung der Abwässer, eine zentrale Trinkwasserversorgung und einen zentralen Schlachthof.

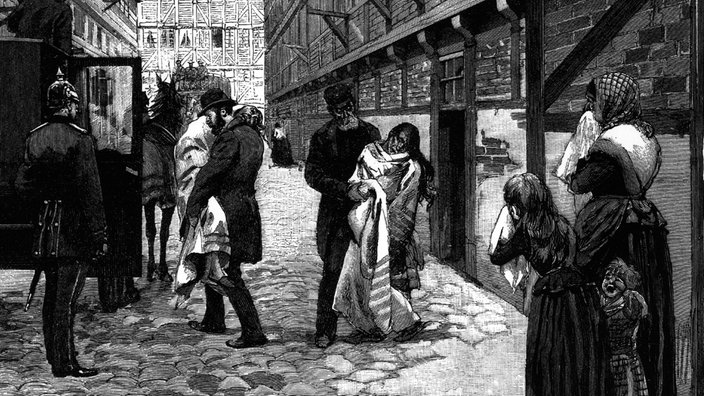

Die Cholera grassierte in Europas Metropolen

Ein Projekt mit vielen Gegnern

Das Schwierigste an Pettenkofers Projekt ist die Um- beziehungsweise Durchsetzung. Schließlich plant der Arzt, die komplette Stadt mit einer Kanalisation zu untertunneln, Plätze umzubauen und Gewerbe zu zentralisieren – ein Milliardenprojekt.

Die Stadt ist skeptisch. Man befürchtet, dass der Kanalinhalt in einer Stadt mit ebenem Boden stagnieren und dort vor sich hinfaulen könnte oder, dass die Kanäle durchlässig sein könnten und das Wasser versickert.

Hauptgegner des Großprojektes ist die Landwirtschaft. Bisher hatte die Stadt den Bauern, zusätzlich zum kostenlosen Dünger, pro Abortgrube jährlich 30 Gulden gezahlt.

Unmut erzeugen die höheren Ausgaben durch die Kanalisation auch bei den Stadtbewohnern. Pettenkofer spricht regelmäßig in Kommissionssitzungen, schreibt Zeitungsartikel und hält Ansprachen bei einflussreichen Instanzen.

Schließlich hat er Erfolg, 1858 wird mit dem Bau der Kanalisation begonnen. Schon in den 1870er-Jahren lässt sich nachweisen, dass sich in den kanalisierten Straßen die Zahl der Typhusfälle verringert hat.

Modernisiert, aber bis heute genutzt: Pettenkofers Kanäle

Trotzdem treten immer wieder neue Schwierigkeiten auf: Es gilt, eine Zementzusammensetzung für die Kanalrohre zu finden, die wasserundurchlässig ist. Es müssen Trinkwasseranlagen außerhalb von München entstehen und mit dem Kanalnetz verbunden werden.

Die Wasserverschmutzung an der Isar-Mündung des Kanals muss beobachtet werden. Und schließlich muss Pettenkofer ein funktionierendes Abfließsystem entwickeln, sodass Dreck aus der Kanalisation geschwemmt werden kann.

So wird erst ab 1892, als es möglich wird Fäkalien einzuleiten, aus Münchens Wassertunneln eine Kanalisation im heutigen Sinne. Um 1900 sind schließlich 78 Prozent der Bevölkerung an das Kanalnetz angeschlossen.

Riskanter Selbstversuch

München wird von einem stinkenden Moloch zur hygienischen Megametropole. 1883 erhält Pettenkofer für seine Verdienste den erblichen Adel, darf sich von nun an also "von" nennen, 1896 kommt der Titel "Exzellenz" hinzu.

Sein Einfluss als Begründer der wissenschaftlichen Hygiene macht sich in ganz Europa bemerkbar. Wien und Berlin wollen Pettenkofer zu sich zu holen, aber er bleibt München treu. Bis heute ist sein Institut für Hygieneforschung eine international renommierte Forschungsanstalt.

Trotz seines großen Erfolges bleibt der Wissenschaftler Pettenkofer weiter ehrgeizig. Er will seinem Kollegen und Rivalen Robert Koch unbedingt noch beweisen, dass die Cholerabakterien allein keine Erkrankung hervorrufen können, sondern dass der Ausbruch der Krankheit immer mit mangelnder Hygiene zusammenhängt.

Pettenkofers Rivale: Robert Koch

In einem Selbstversuch nimmt der 74-jährige deshalb 1892 vor Zeugen einen Kubikzentimeter einer Cholera-Kultur zu sich.

Das hätte ihn vermutlich das Leben gekostet, wenn er nicht als Kind bereits in Kontakt mit Choleraerregern gekommen wäre. Seine Beweisführung war unter diesen Bedingungen aber natürlich nicht wasserdicht.

Seinem Leben setzt Max von Pettenkofer Jahre später selbst ein Ende. Als im hohen Alter seine Denkleistung nachlässt, erschießt er sich am 10. Februar 1901 in seiner Wohnung in der Münchner Residenz.

(Erstveröffentlichung 2011. Letzte Aktualisierung 04.11.2020)

Quelle: WDR